Zwischen Hype und Realität: KI in der Schweizer Wirtschaft

KI lässt niemanden kalt: Investorinnen und Investoren reiben sich die Hände, Unternehmen tüfteln an Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitnehmende fürchten um ihre Jobs. Die Raiffeisen-Studie «Mehr als nur Hype: KI in der Praxis» schaut ganz genau hin: Wo liegen die Potenziale für Schweizer Unternehmen? Wo lauern Risiken? Und wie wird man fit für künftige Entwicklungen?

08.07.2025

Fredy Hasenmaile interpretiert die Zahlen & Fakten aus der Studie

KI: Hype, Boom, Goldgräberstimmung

ChatGPT hat Künstliche Intelligenz (KI) plötzlich greifbar gemacht. Jeder und jede kann sich mit ein paar wenigen Klicks davon überzeugen, was ein sogenanntes Large Language Modell (LLM) alles kann. Das hat einen regelrechten Hype ausgelöst: Entwicklerin OpenAI vermeldete rund anderthalb Jahre nach der Lancierung schon mehr als 200 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Viele sprechen bereits von einer neuerlichen industriellen Revolution.

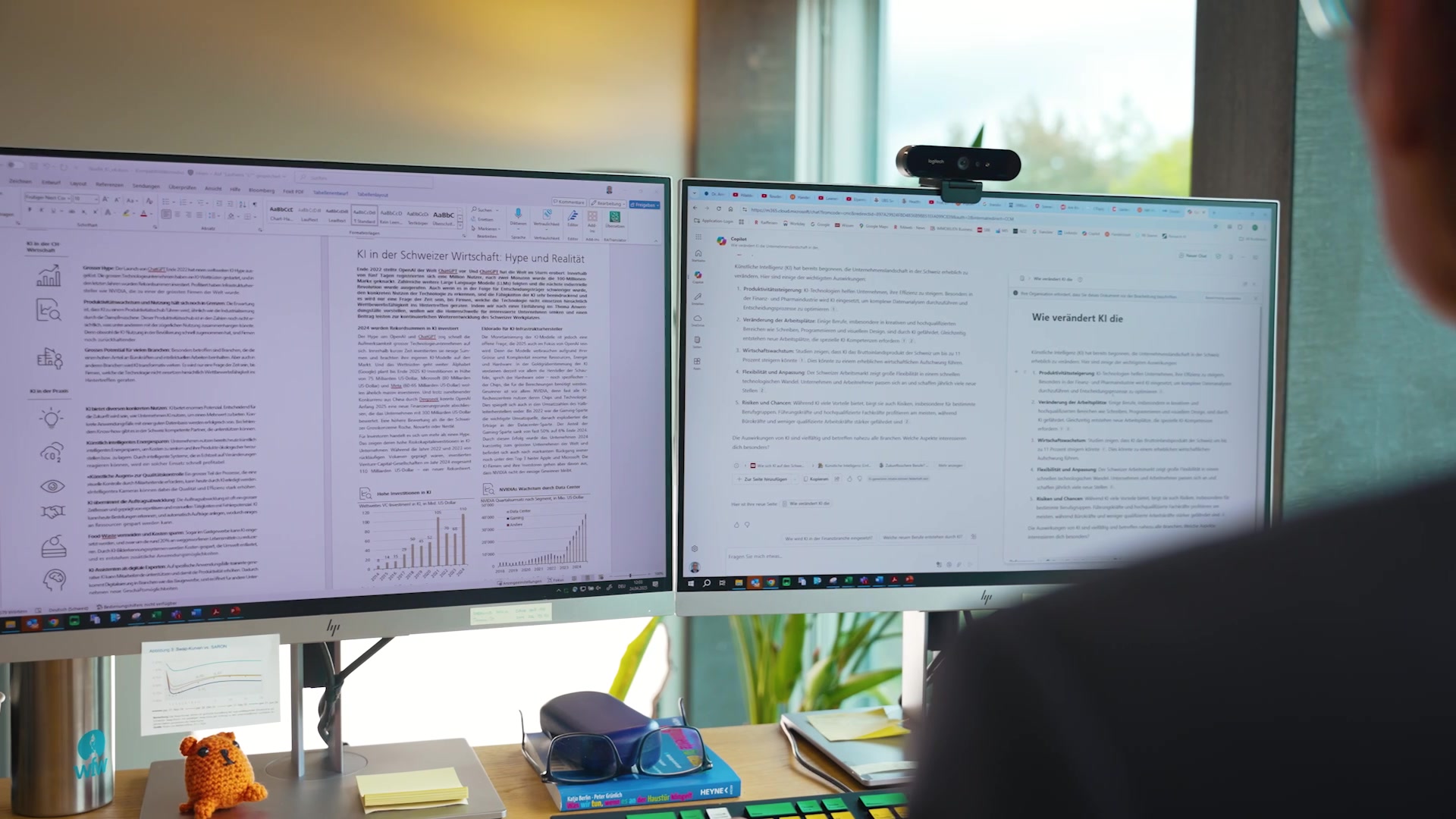

Investorinnen und Investoren wollen von diesem Boom profitieren. 2024 flossen rund 110 Milliarden US-Dollar an Risikokapital in KI-Unternehmen. Diese Goldgräberstimmung lohnt sich derzeit vor allem für die Verkäufer der Schaufeln – sprich: die Hersteller und Bereitsteller der Infrastrukturen, die für die hohen Rechenleistungen von KI nötig sind. Bekannteste Gewinnerin ist Halbleiterspezialistin Nvidia, die innert kürzester Frist zu einem der weltweit grössten Unternehmen wurde.

Hohe Investitionen in KI

Weltweites Investment in KI, in Mrd. US-Dollar

Hohe Investitionen in KI

Produktionsschub lässt auf sich warten – auch in der Schweiz

Die Erwartungen an das transformative Potenzial der KI sind hoch. Unternehmen ebenso wie Investorinnen und Investoren rechnen mit einem Produktivitätsschub durch die neue Technologie – vergleichbar jenem nach der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert. Die Vergangenheit hat jedoch auch gezeigt, dass jeweils viel Zeit verstreicht, bis sich eine Technologie mit all ihren neuen Möglichkeiten in der Breite durchsetzt.

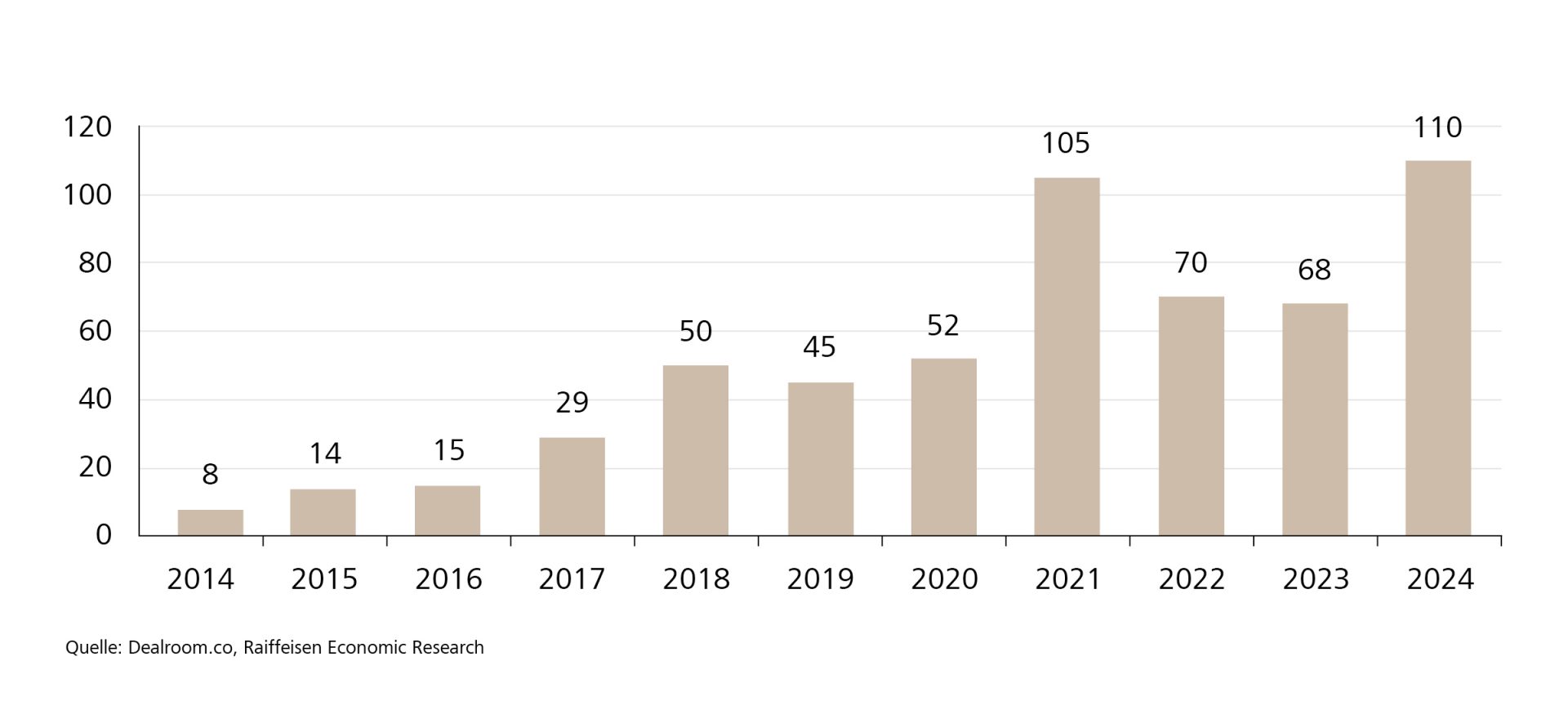

Darum erstaunt es nicht, dass auch gut zwei Jahre nach der Lancierung von ChatGPT noch kein solcher Produktivitätsschub spürbar ist – weder in den USA, noch in Europa oder in der Schweiz. Auch der tatsächliche Einsatz von KI ist zurückhaltender als enthusiastische Medienberichte glauben machen wollen. In der Raiffeisen KMU-Mittelstandstudie 2024 gaben erst 9 Prozent der befragten Schweizer Unternehmen an, KI systematisch einzusetzen. Immerhin 54 Prozent haben einzelne Pilotversuche gestartet.

KI-Einsatz in Schweizer KMU 2024

KI-Einsatz in Schweizer KMU 2024

Chance für KMU, Jobkiller für Angestellte?

Die Haltung gegenüber KI ist mehrheitlich positiv – zumindest auf Unternehmerseite. 54 Prozent der Schweizer KMU sehen die Technologie als Chance, nur 11 Prozent sehen sie als Gefahr. In der breiten Bevölkerung ist die Stimmung weniger gut: Gemäss einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte von 2023 fürchten 43 Prozent der Befragten, aufgrund von KI ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

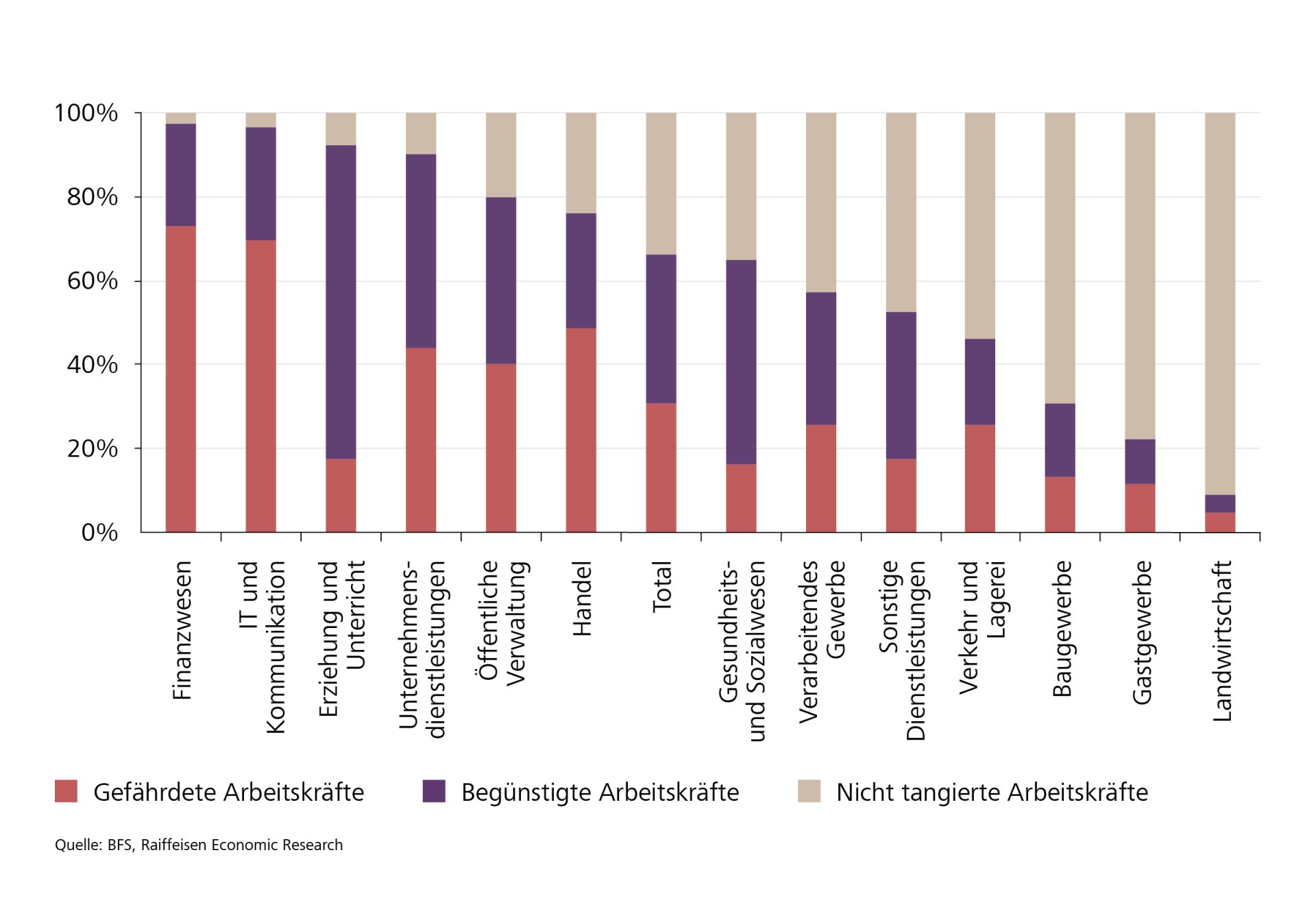

Ganz unbegründet ist diese Angst nicht. Eine Studie des Think Tanks Avenir Suisse rechnet damit, dass in der Schweiz künftig etwa 490’000 Büroarbeitskräfte in direkter Konkurrenz mit KI stehen könnten. Dabei sind Branchen mit einem hohen Anteil an Bürojobs wie Finanzwesen, IT und Kommunikation naturgemäss stärker betroffen als die Landwirtschaft, die Gastronomie oder der Bau.

Gewisse Branchen sind stärker betroffen als andere

Anteil der Arbeitskräfte (gefährdet/begünstigt/nicht tangiert) nach Branche

Gewisse Branchen sind stärker betroffen als andere

Die Zukunft bringt neue Jobs

«Gefährdete» Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enden aber nicht zwangsläufig in der Arbeitslosigkeit. KI wird, wie jede transformative Technologie, den Inhalt der Arbeit verändern. Arbeitsschritte oder Prozesse, die heute noch manuell ausgeführt werden, können von der KI übernommen werden. Damit schaffen Unternehmen Zeit und Raum für andere Aufgaben und neue Geschäftsmodelle. Das gilt im Übrigen auch für Branchen, die von KI scheinbar wenig tangiert werden.

So setzen Schweizer Unternehmen KI schon heute gewinnbringend ein – fünf Beispiele:

Bühler Group: Strom sparen mit KI

Georg Fischer AG: Qualitätskontrolle mit KI

Kitro SA: Food-Waste vermeiden mit KI

SCHMOBI AG: Auftragsabwicklung mit KI

Bernina: Expertise mit KI

Warum Unternehmen jetzt handeln müssen

Die Beispiele zeigen das grosse Potenzial von KI-Anwendungen für verschiedene Branchen. Richtig eingesetzt senken sie Kosten und steigern gleichzeitig Effizienz und Qualität. Das sollte Unternehmen Motivation genug sein, um jetzt aktiv zu werden. Ein erster Schritt kann sein, die unternehmenseigenenen Daten so aufzubereiten, dass sie grundsätzlich für KI-Anwendungen nutzbar sind. Denn KI-Nutzung wird künftig kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein, es ist Minimalanforderung.

In manchen Fällen dürfte es notwendig sein, das Geschäftsmodell anzupassen, um weiterhin bestehen zu können. Wer relevante Probleme identifizieren und diese mit KI zu lösen versteht, wird künftig die Nase vorn haben – bei Kundinnen und Kunden, aber auch bei potenziellen Mitarbeitenden. Denn Unternehmen, die mühsame, repetitive Prozesse an eine KI auslagern, haben auch im Wettbewerb um Fachkräfte einen entscheidenden Vorteil.

Download der Studie